New York mi accoglie con la manifestazione del primo maggio, organizzata dai sindacati e da Occupy Wall Street. Atterro intorno alle 14, e aspettando i bagagli guardo un telegiornale su un monitor, in cui la giornalista informa delle iniziative di protesta e della marcia prevista per il tardo pomeriggio, dicendo che ci saranno da 500 a 1000 partecipanti (sic!). Nel seguito dell’intervista, la giornalista chiede a uno studente: “visto che voi non siete iscritti ai sindacati, perché manifestate con loro?”. Il candore di questa domanda mi impressiona, non riesco a spiegarmi se è dettato dal modo di pensare americano (molto, molto semplice e lineare: protesta dei sindacati, protestano i sindacati), oppure dall’atteggiamento egoista e individualista che ha modificato il nostro modo di pensare e agire. La risposta è ovvia, gentile e ferma: protestiamo tutti perché il problema è globale e va affrontato e risolto su base globale.

Arrivo a Rector St, nel cuore della City, e ciò che vedo conferma ciò che ho visto in TV. Pochissimi manifestanti, e una quantità impressionante di poliziotti, a piedi, in auto e a cavallo. Sono poliziotti di tutte le età, sembra che abbiano svuotato tutte le caserme di NY, sono dappertutto e sono riuniti in gruppi enormi, mediamente di trenta persone, ma se ne vedono anche di più numerosi. Anche le divise e gli equipaggiamenti sono diversi, ma nessuno in assetto anti sommossa. Mi colpisce però che tutti abbiano attaccate alla coscia molte paia di “manette rapide”, quelle fatte con le fascette di plastica.

Molte strade che attraversano la città in direzione downtown (nord-sud) sono transennate, si cammina sui marciapiedi, e agli incroci ci sono varchi presidiati da poliziotti che ti lasciano attraversare su richiesta.

Mentre rifletto su quanto il governo di New York abbia sopravvalutato il fenomeno, comincio a ricevere una serie di SMS dall’Italia che mi riportano i tweet di @tigella, una giornalista freelance che ha sollecitato un fund raising dal basso per seguire il fenomeno Occupy negli Stati Uniti: sembra che tra 15000 e 20000 persone stiano marciando pacificamente su Broadway, da Midtown verso Wall Street. Passa ancora una mezz’ora, e il rumore di fondo aumenta, arriva gente, tanta gente, tantissima, il rumore diventa forte, un ruggito, un boato, fino a quando tutto diventa decifrabile, slogan, tamburi, trombe, canzoni. Uno slogan su tutti: “A-Anti-Anticapitalista”. Altro tema caldo, il “99%”, un modo per sottolineare il fatto che pochissimi uomini detengono la maggior parte della ricchezza sul pianeta. Noi, i comuni mortali, coloro che risentono della crisi, siamo il 99%. Poi, la politica sull’immigrazione negli USA, le pensioni, l’assistenza sanitaria, i diritti degli studenti, e così via. Due cose mi colpiscono: i manifestanti sono di tutte le età, di tutti i ceti sociali e sono coscienti della globalità del problema, del fatto che sia necessario lavorare sulle radici per vedere crescere un albero sano. La seconda, è la gioia e l’atteggiamento pacifico con cui la marcia si sta svolgendo. La sensazione diffusa è che nessuno ricerca lo scontro, anzi, tutti tendono a sottolineare cosa è legale e autorizzato e cosa no, e provano ad attenersi a quanto concordato con le autorità cittadine.

Raggiungo il corteo a Zuccotti Park, l’emblema di Occupy Wall Street, e percorro un bel po’ di strada vicino ai manifestanti: loro, sulla strada, fiancheggiati da due fittissimi cordoni di poliziotti, separati da noi dalle transenne. Impossibile entrare o uscire dal corteo. Mi impressiona pensare che l’unica volta che abbia visto una cosa simile è stato alla marcia del primo maggio a San Pietroburgo, nel 2008. Esattamente la stessa modalità: manifestanti in strada, cordoni di polizia, transenne, “pubblico”. Sicuramente ci saranno delle motivazioni tecniche che facilitano il mantenimento dell’ordine pubblico, ma a me viene in mente un pensiero molto “americano”, semplice, lineare: le transenne servono anche a definire univocamente il tuo ruolo e i tuoi diritti e doveri, se sei dentro sei un manifestante, se sei fuori fai parte del pubblico. Puoi scegliere, e così sarà tutto chiaro. Se conoscete un po’ l’America troverete questo ragionamento plausibile.

In una zona più tranquilla, vicino al toro della City, chiedo ai poliziotti di farmi passare dalle transenne, faccio finta di attraversare la strada, ma all’ultimo momento devio e riesco a entrare nel corteo. Percorro i primi metri con l’idea che di lì a poco un poliziotto mi avrebbe fermato, e mi preparo a mettere in scena un “sorri, ai dont anderstend, ies, io turista italian, confuscion, situescion, piis end lov end garagò nau”, ma non succede niente. Sono un manifestante di Occupy Wall Street a tutti gli effetti. Seguo il flusso, c’è chi suona, chi balla, chi canta e chi grida. C’è chi tenta di trasmettere informazioni con il sistema del passaparola, che scoprirò essere ben collaudato e istituzionalizzato tra i ragazzi di Occupy.

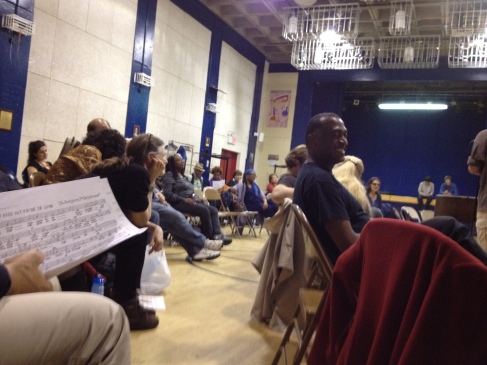

Arrivo in Water Street Park, dove inizia un’assemblea, e proprio qui scopro i dettagli del funzionamento dello human microphone, il sistema che consente di comunicare a lunga distanza senza l’uso di amplificazione. Se vuoi prendere la parola devi gridare “mic check” (prova microfono). Se la gente intorno risponde gridando “mic check”, è fatta, è il tuo turno, puoi parlare. Spezzetta la tua frase in frammenti brevi, non appena ti fermerai la folla intorno a te ripeterà, gridandole all’unisono, le tue parole, che saranno raccolte e rilanciate dai vicini dei vicini, e così via. Se l’ambiente è particolarmente grande e affollato, si concorda più di una ripetizione per ogni spezzone, in modo tale che l’informazione si propaghi con certezza. A Water Street Park eravamo così tanti che si facevano tre ripetizioni per ogni frase. Per non disturbare la propagazione delle parole, non si applaude né si fischia, ma si usano segni con le mani come nel linguaggio dei sordomuti. Si applaude solo se si ha la certezza che la frase sia pienamente conclusa. Per una volta, la funzionalità vince sull’emotività. Il sistema dello “human microphone” mi affascina, sembra fatto apposta per Occupy, è collaborativo e funziona dal basso, è povero ed è affidato alla responsabilità del singolo nei confronti della collettività. E poi, riveste tutto di una certa sacralità, sembrano gli antichi “call and response” degli schiavi neri, se arrivi da lontano puoi anche scambiare ciò che senti per una preghiera. E preghiera diventa quasi quando a prendere la parola sono due preti di Brooklyn, attivisti e arrabbiati, che parlano di economia e povertà, e non di dio, né di fede. Arrivano anche un uomo di colore vestito da cardinale (mi domando se non lo sia veramente), due consiglieri comunali, un ragazzo che tra qualche giorno andrà sotto processo per manifestazione illegale, e così via, fino ad arrivare ad una ragazza di vent’anni che fa un discorso così vivo, lucido e arrabbiato sul capitalismo che mi commuove. Arrivano comunicazioni dalle altre parti del mondo, ci dicono che in California la polizia ha attaccato dei bambini e che Occupy London ha preso possesso di una parte del London Stock Exchange.

Altro “mic check”, altro avviso: ci dicono che siamo autorizzati a rimanere a Water Street Park solo fino alle 22, dopodiché il parco sarà dichiarato chiuso e che sarà illegale rimanere lì. La tensione sale, ci dicono anche che i poliziotti stanno circondando l’area e che non stanno lasciando entrare nessun altro, e che ci saranno difficoltà anche a uscire. Molti sembrano intenzionati a lottare e restare, io vado via alle 21.45, non me la sento di avere rogne, non sono qui per fare il giornalista, uno sponsor ha pagato per il mio visto facendosi carico di alcune responsabilità per garantire nei miei riguardi, e non vorrei che finisse nei guai per causa mia.

Attendo fuori dal parco e vedo che gli occupanti hanno accettato l’ordine di abbandonare la zona. Vanno via, ordinatamente, sorridenti, qualcuno canta, qualcuno grida “A-Anti-Anticapitalista”.

Piccoli gruppi provano a riorganizzarsi, c’è chi dice di andare a Zuccotti Park, c’è chi vuole tornare a Wall Street, ma si percepisce che per oggi è finita, c’è freddo, stanchezza, e anche molta soddisfazione. Incrocio un gruppo di ragazzi, qualche centinaio, camminano sulla strada con atteggiamento pacifico, molto più ordinatamente e rilassatamente di un’uscita dallo stadio quando la squadra di casa ha vinto. Alcuni poliziotti si esprimono con gesti inequivocabili con degli indicatori luminosi, vogliono che tutti si incanalino sul marciapiede e liberino la strada. Siamo su una piccola strada di Downtown, il marciapiede è stretto e reso ancora meno accessibile da un’impalcatura. E’ quasi impossibile per tutta quella gente in marcia ordinarsi rapidamente in una coda e salire sul marciapiede, così qualcuno inevitabilmente (o forse anche volontariamente) rimane sulla strada e cerca di procedere. Bad move, come dicono qui, tutti quelli sulla strada vengono immediatamente arrestati. Qui l’arresto è roba semplice, se un poliziotto ti dice di fare una cosa e tu non la fai immediatamente, lui ti arresta. Non ci sono margini di discussione. In queste occasioni, per altro, non è un solo poliziotto ad arrestarti, di solito ne arrivano una decina, di corsa, che ti buttano per terra e ti immobilizzano. Una tirata alle fascette, e poi in tre o quattro ti portano dentro l’auto. Il processo è assicurato da lì a un paio di giorni.

Fotografo un gruppo di poliziotti, uno di loro mi punta minaccioso il suo iPhone addosso e scatta una foto. Io mi spavento moltissimo, ma poi faccio il rilassato e spero che non mi stia segnalando a qualche gruppo di colleghi che verrà ad abbattermi. Lo guardo qualche di frazione di secondo in più, abbozzo un sorriso e lui mi fa, serissimo: “it’s one photo each, seems fair to me”. Capisco che non è aria, tiro su un pollicione, auguro buona notte e buon lavoro e vado via.

E’ quasi mezzanotte, ed è adesso che succede una cosa inverosimile. Dopo gli arresti, i poliziotti creano una nuova regola: non si può star fermi, bisogna camminare. Non sto parlando della strada destinata alle auto, sto parlando del marciapiede. Non si può stare fermi sul marciapiede. A nulla valgono le proteste di un uomo sui quarant’anni, che dice di essere un libero cittadino, un taxpayer (qui pagare le tasse è un punto d’onore, nessuno ha mai pensato di affermare che non pagare le tasse è cosa buona e giusta) libero di sostare su qualunque marciapiede della città. Un poliziotto risponde semplicemente e con molta calma: lei è libero di fare quello che vuole, ma se non cammina io l’arresto. Punto. Il signore, continuando a protestare, si mette in marcia.

L’ultimo atto della mia serata con Occupy è partecipare a un gregge umano: noi, le pecore; i poliziotti, i pastori. Siamo su Wall Street, camminiamo sul marciapiede “spinti” (a parole) da decine di poliziotti alle spalle; all’incirca dieci persone hanno dietro di sé altrettanti poliziotti che dicono “go, go, don’t stand, keep walking, keep walking”. Fra noi e la strada si frappongono due cordoni di poliziotti su scooter, a passo d’uomo. Mi chiedo dove andremo, o come faremo a fermarci, o quanto meno a uscire da questa situazione. Un uomo fa notare che, visto che ci portano in giro come pecore, dovremmo camminare a quattro zampe e belare. Una donna chiacchiera con un poliziotto di 50 anni dall’ampia mascella che somiglia a Ridge di Beautiful. La scena è surreale: camminano uno accanto all’altro, rilassati, come due vecchi amici, e si raccontano un po’ di vita. Come stanno a New York, quali sono i motivi della protesta, quali i problemi della vita di tutti i giorni e le prospettive per un mondo migliore. Lei chiede a lui: “ma le sembra vita questa?”. Lui risponde: “signora, io sono in piedi dalle 5 di stamattina a presidiare la città, le sembra vita la mia?”. Lei: “e allora perché non marcia con noi?”. Lui, ridendo: “è quello che sto facendo”. Ridono insieme e passeggiano, io trovo una strada laterale non presidiata e mi stacco, torno a casa immaginando i due mano nella mano, che decidono di andare a bere qualcosa insieme.

http://youtu.be/WwHsBGV0uBA